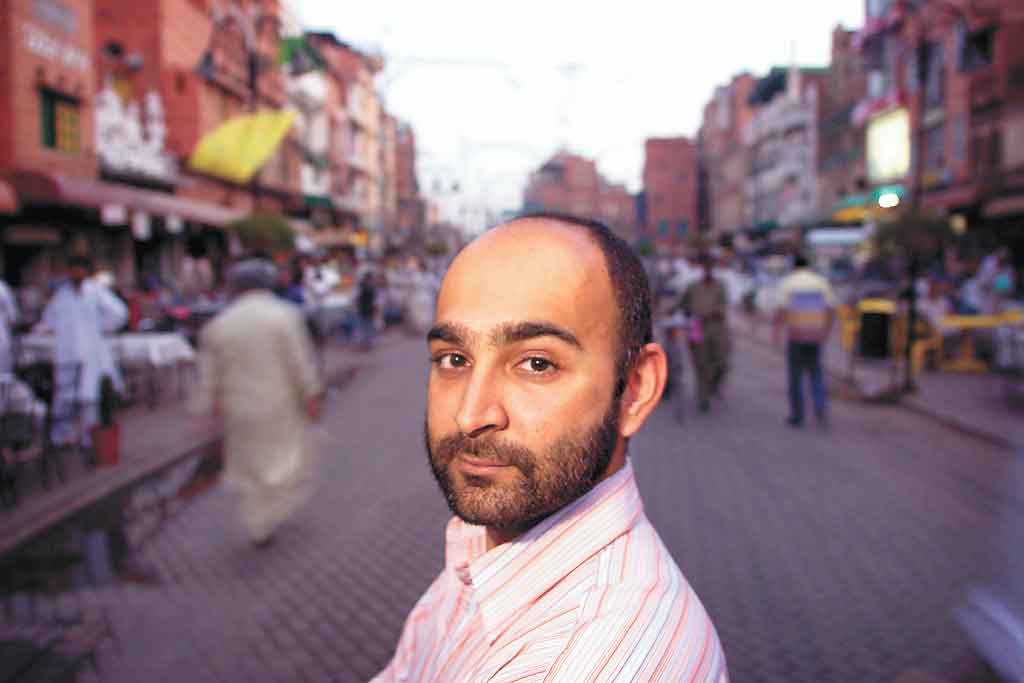

Há cinco anos, o escritor Mohsin Hamid decidiu fazer o caminho inverso ao de muitos de seus colegas e conterrâneos: voltou à terra natal e se instalou com a família em uma casa no mesmo bairro dos pais em Lahore, a segunda maior cidade do Paquistão. Queria que os filhos tivessem mais contato com os parentes e com a cultura do país. Autor de O fundamentalista relutante e Como ficar podre de rico na Ásia emergente, ambos traduzidos no Brasil, e Discontent and its civilizations: Dispatches from Lahore (“Desgostosos e suas civilizações: despachos do Lahore”), Hamid passou a infância na Califórnia e boa parte da vida adulta entre Londres e Nova York. Voltar a Lahore, na fronteira com a Índia, é um reencontro, mas também uma preocupação nestes tempos de terrorismos, fundamentalismos e apartheids disfarçados.

Ele acredita que o escritor tem uma função nessa guerra de civilizações. Seus livros carregam, de certa forma, essa crença. De Lahore, pelo telefone, Hamid diz que a literatura pode ser um espelho da sociedade e ajudar a disseminar o respeito pela diferença.

Seus livros costumam mergulhar em questões como tolerância, pluralismo e a política no mundo contemporâneo. Como esses temas são relevantes para a literatura? O que ela pode fazer pelo conflito?

Não há uma maneira, uma receita, mas várias maneiras. Há conexões poderosas. Uma delas é que a literatura pode ser um espelho da sociedade, você pode ler um romance e ver a sociedade de várias maneiras diferentes. Outra coisa que ela pode fazer é expandir nosso senso de empatia por alguém ou por uma cultura diferente da nossa. Colocando-se na cabeça de um personagem, que é diferente de você, a literatura pode te despertar emocionalmente e te conectar com outros. Essas duas coisas são importantes no sentido de te levar a aceitar coisas que não pode aceitar e também no sentido de se identificar com essas pessoas, como um jovem palestino que leia um livro de Amós Oz descrevendo a vida de um jovem soldado. Ou um jovem soldado que leia trabalhos de autores modernos palestinos, do Paquistão ou da Índia. Há muitos trabalhos poderosos nesses lugares que nos permitem entender diferentes contextos.

Em um trecho de Discontent and its civilizations..., você confessa que sente um certo otimismo quando escreve sobre o Paquistão. Por quê?

No livro, digo que quando olho para trás vejo que fui otimista e, talvez, estivesse errado em ser otimista. Tenho sentimentos mistos. Às vezes, sinto-me otimista, às vezes, não. Quando o futuro é incerto, é melhor ser otimista do que pessimista. Com o otimismo vem um senso de urgência, o sentimento de que você mesmo pode construir o seu futuro. É uma maneira de pensar que as coisas podem ser melhores e sobre o que você pode fazer para elas serem melhores. Tento ser otimista e ter uma postura otimista na minha escrita. Dito isso, é claro e óbvio que há problemas seriíssimos no Paquistão. E não sei como lidar com eles. Eu realmente me preocupo.

Por que voltar ao Paquistão em uma época tão intempestiva?

Vivo a 10 metros da casa dos meus pais. A casa na qual moro agora é a casa onde passei minha infância, porque meus avós moravam ali. Isso explica o porquê de eu estar no Paquistão. Meus pais estão aqui, os pais da minha esposa estão aqui, minha irmã faz doutorado em Londres, mas quando terminar vai voltar para o Paquistão. Minha mulher tem dois irmãos vivendo no Paquistão. Quando me tornei pai, pensei que queria meus filhos crescendo perto da minha família e da família de minha mulher. Essa foi a razão principal para voltarmos. E, claro, quando voltamos passamos por momentos de frustração e de medo. Mas nenhum lugar é perfeito. Nova York e Londres também têm os seus problemas. Como escritor, acho o Paquistão muito rico. Tenho mais liberdade aqui do que em Londres e Nova York. Isso pode surpreender, porque você vai pensar que há mais liberdade em Londres e Nova York – e há mesmo –, mas são cidades muito caras. Quase todas as pessoas que conheço que trabalham nas artes têm outras ocupações, ensinam na universidade, têm outros trabalhos porque é difícil de se manter como escritor. Em Lahore, é bem mais barato. Posso dedicar meus dias a ser escritor. Dito isso, não quer dizer que vamos viver no Paquistão para sempre. Talvez, em dois ou três anos decidamos ir embora.

A literatura paquistanesa contemporânea tem temáticas recorrentes?

A melhor maneira de descrever é dizer que o Paquistão é como o Brasil. É um país com vasta população, quase 200 milhões de pessoas, e elas falam línguas muito diferentes como o urdu, o hindi, o punjab. Temos desertos, florestas, montanhas e vales. E diferentes tipos de literatura. Temos literatura sobre a minoria que é perseguida, literatura sobre mulheres que lutam contra a opressão em suas aldeias, literatura cômica. Alguns escrevem sobre pequenas aldeias ou sobre como os adolescentes lidam com as drogas. Há um pouco de tudo. É difícil generalizar.

Você se sente livre e seguro para escrever sobre qualquer tema, até mesmo religiosos?

Um pouco. Sinto-me seguro, dirijo pela cidade. Quando estava no Rio de Janeiro para lançar meu novo livro, em agosto do ano passado, tomava precauções para não ser assaltado. Isso é a vida nas grandes cidades do Sul do planeta. Tanto faz se é Rio de Janeiro, Lahore, Karachi ou Nairobi. Nas cidades grandes do Sul, ninguém se sente totalmente seguro. No Paquistão, obviamente, há um perigo adicional, o terrorismo. Se você olhar para o terrorismo e o número de pessoas mortas, é terrível. Mas poucas pessoas foram mortas por terroristas no Paquistão na última década. Não foi mais do que se matou no México por drogas. Claro, terrorismo é um problema terrível, mas o grande problema é a violência. Temos violência demais no Sul. Lahore, talvez, seja uma das menos violentas se comparada a São Paulo e Rio de Janeiro. Não me sinto seguro, mas ninguém se sente seguro hoje em nenhuma dessas cidades. Agora, sobre a liberdade de expressão, sim, é verdade, imagino que se escrever sobre determinados temas posso ser morto. Mas todos nós sabemos disso. Se um escritor brasileiro decidir investigar alguma situação perigosa envolvendo tráfico de drogas, tem chance de ser morto. Como escritores em todos os lugares do mundo, o que você tem que fazer no Paquistão é trabalhar com o risco e tomar a decisão de viver ou não com ele. Isso é algo que os escritores aqui realmente têm que fazer. Nenhum autor está completamente seguro. Se alguém quiser matar você por conta do que escreveu, quer dizer que o que você escreveu é muito poderoso. Ninguém iria te matar se você não tivesse poder. Isso me faz sentir que escrever faz a diferença.

O que você acha dos recentes atos de terrorismo na Europa e da discussão sobre os limites da liberdade de expressão?

Antes de mais nada, acredito que o direito à liberdade de expressão é absoluto. Ninguém deveria ser punido, preso e certamente não deveria ser morto por ter se expressado. Condeno completamente os ataques ao Charlie Hebdo. A segunda coisa é que me parece que o jornal teve, várias vezes, uma postura muito racista e islamofóbica. Os desenhos de pessoas negras com lábios grossos segurando bananas e subindo em árvores, mostrando Barack Obama como um macaco, desenhando o profeta Maomé... Para mim, Charlie Hebdo é como a Klu Klux Klan, nos Estados Unidos. Acho que ela tem todo o direito à liberdade de expressão e apoio esse direito, mesmo que seja uma entidade cujos pontos de vista políticos não me provocam nenhuma simpatia. Tenho simpatia por ela poder expressar suas opiniões, e não pelas opiniões.

A discussão em torno desse atentado reflete, de certa forma, uma característica da sociedade francesa?

Há um problema em o Charlie Hebdo mostrar os imigrantes, os negros e os muçulmanos daquela maneira. O problema é que a sociedade francesa é incrivelmente excludente. Dou um exemplo disso: quando fui a Londres promover meu livro, fui a coletivas de imprensa, televisão, dei entrevistas, encontrei pessoas de rádios e jornais e eram pessoas de todos os lugares, pessoas morenas, negras, brancas, asiáticas. Não estou dizendo que não haja racismo em Londres, porque tem, mas no mundo da cultura há todo tipo de pessoas. E mesmo no mundo islâmico, na cultura islâmica, você tem vários tipos diferentes de pessoas. Em Paris, encontrei com meu editor e fui a jornais, revistas, rádios e não me lembro de encontrar uma única pessoa que parecesse ser asiática, africana ou de pele escura. Isso é um problema: hoje, 7% da população da França é muçulmana, mas essas pessoas não apareceram em nenhum momento durante minha interação social. Há uma completa hipocrisia quando se fala que é o país de valores como a igualdade e a fraternidade. Na verdade, não há tanta igualdade. Eles só querem o benefício dessa igualdade. É uma questão complicada. A marginalização das minorias na França é realmente um problema. Existe uma espécie de apartheid. E a desculpa que ouvimos sempre é que os imigrantes se recusam a se integrar à sociedade francesa. Acho muito suspeito quando você diz que as pessoas não se integram, porque essas pessoas são o lado fraco da sociedade. Minha intuição é que a maioria da sociedade promove a exclusão. Não estou dizendo que imigrantes são inocentes, que não há problemas de violência que vêm com a imigração, mas acho que a maioria da sociedade marginaliza essas pessoas.

Você teme a demonização do Islã?

Hoje, há no mundo 1,5 bilhão de muçulmanos. E alguns poucos são terroristas. Estes, por acaso, também são muçulmanos. Não estou dizendo que isso não é um problema. É sim. Um problema enorme, terrível. E um problema maior ainda para pessoas que vivem em países que têm terroristas, como o Paquistão, países que são de maioria muçulmana e nos quais os terroristas muçulmanos matam muçulmanos. O ataque ao Charlie Hebdo foi terrível e chamou a atenção, mas duas semanas antes terroristas explodiram uma escola no Paquistão e mataram 140 crianças! Porém, o eco do ataque ao jornal francês foi muito maior. O fato é que a maior vítima dos terroristas muçulmanos são os muçulmanos. Dito isso, não há dúvida de que parte da juventude muçulmana está se radicalizando e trabalhando com o terrorismo. E há uma explicação muito complexa para cada caso. As pessoas que mataram as crianças muçulmanas no Paquistão têm motivação diferente daquelas que mataram os jornalistas, mas acho ridículo pedir aos muçulmanos que condenem o terrorismo porque eles são terroristas. Seria o mesmo que pedir a todo americano que condene as bombas jogadas pelos Estados Unidos. É algo do tipo ‘não concordo com essa guerra, mas tenho que pedir desculpas por tudo o que ocorre’.