Ele admirava Camões com uma sutileza louvável; isto é, a voz camoniana vai ao encontro da voz naviana quando diz: “A estranheza, tão natural e tão grave, de que todos somos feitos”. Nava via na estranha condição – sem meias verdades – a polaridade existente entre o bem incoeso e o mal escorchante, os gritos de paz e de socorro, as águas do ódio que atropelam homens e clãs e o fogo devastador que dá sinal de alerta e cuidado urgente contra os homens, as maldades chãs e as utopias delirantes. É como se tudo fosse um processo continuado de declínio e queda com tal vertigem, que traz a humilhação do homem pelo homem e da vida pela vida humana como um todo e na mais dramática (re)ação, diante de um claro pensamento de um Nava que se identifica, e muito, com a condição humana nas suas nobres inclinações.

O memorialismo de Nava é uma longa meditação pelo espaço – núcleo familiar e seus afins culturais vistos como marco de existência –, sem redução explícita dos valores éticos e da postura correta e universalmente aceita pelo bom senso e pela comum noção do que é certo, justo, correto, probo, íntegro – e de tudo que daí não se destoa. Não obstante, a obra naviana é uma moção pertinentemente ligada ao ser em busca de libertação. E mais: a carne dos eventos ou das histórias que nela se veem mostra um Nava da vigília e do dia, num verdadeiro clímax de criação apropriada para um mefistofélico goetiano. E se pensamos na velocidade com que a língua literária de Nava se apresenta e se faz para o leitor – uma vez que ele se dirige para as micro e macroinformações do ser social, familiar, existencial, situacional, circunstancial, misterial, entre outras denominações – percebe-se significativa contribuição do artista para dizer alto e bom som o que são e como urge conhecer os valores inalienáveis das genealogias.

Nava marcou a ferro e fogo as articulações existenciais e histórico-familiares de um clã que borbulha a vida e as combinações de sonhos efêmeros com atavismos de toda uma cultura de sobriedade ébria, una e diversa, exclusiva e navianocêntrica, que descreve o ponto alto do fazer-se ouvir de gerações sobrepostas a outras gerações, não tanto desordenadas, que às vezes se avultam literariamente e dão o toque de Midas de importância. Em outros momentos, pode ser vista na alegria abandonada e dolorida e na tristeza desenganada e extralimitada, cheia de surpresas memoráveis e essencialmente inesperadas, como “uma quantidade de situações que praticamente são insolúveis”, para citar Gide.

Baú de ossos é um excelente exemplo de amor à língua literária, que se faz por meio do tempo histórico-familiar, da sensibilidade ativada e tão variável, do húmus do saber, das altas realizações artísticas, éticas, idiossincráticas e existenciais. A obra traz a nomeação justa, pragmática, inteligível, sugestiva dos monturos da verdade e das cinzas molhadas do disfarce, da vergonha familiar, dos meneios do amor e do desamor, das realidades pessoais ancilares da razão e da consciência aberta em seus túneis de angústia.

Baú de ossos reorganiza a história de uma espécie de gabinete do ser histórico, cotidiano e pessoal no clã naviano, dando-lhe o tempo de ontem e o de hoje como mistura viva de tempos sombrios, tempo intervalar de abismos explorados nas mais tristes dores, tempo numinoso de acertos, erros e sumas contradições, tempo de uma fúria de fracassos e nós coletivos ao longo do tempo passado – uma vez que Nava vê o ontem vivido como soma de valores reconhecidos de um tempo perecível nas sombras da noite e do tempo que é um pulso sísmico que nos sentencia, consome, iguala, isola.

O memorialista Nava chega a ser (quase) um existencialista literário. Não é. Ele trabalha duro para mapear a geografia do sentimento. Suas personagens são faces de um mesmo espelho de profundidade e superfície e de infernalidade convincente e celestialidade convicta – apesar das ferrugens. Pois bem, Nava não é um existencialista porque não sistematizou a sua filosofia do desencanto, da estupefação e das excrescências da insignificância do homem solitário. Nesse sentido, Nava deu ao texto memorialístico um toque essencial de humanismo, de subordinação às façanhas da lucidez – inclusive da lucidez desnorteada –, diante de um arcabouço de vida que vem de longe na história cotidiana e se instala nas margens largas do ser em Baú de ossos.

Cordial e frio

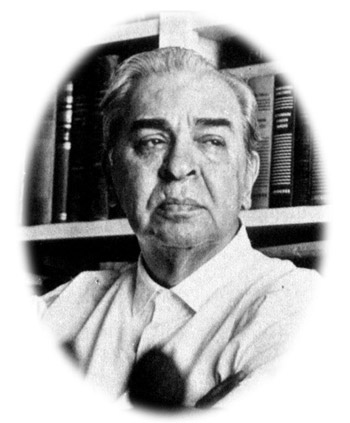

E como era ele, o Nava? Como vê-lo ontem com os olhos de hoje, quando estive com ele algumas vezes, há 30 anos, no apartamento do Bairro da Glória, no Rio de Janeiro? Não era suave seu olhar. Digamo-lo sem ofensa: era ele um tipo colérico e truculento, cordial e frio, de naturalidade contida, desconfiada e de força interior humildemente orgulhosa. Intimidante também era. O mais das vezes, era acolhedor. Fez a breve lição dos iniciados que estão à procura de um anel, um anel qualquer – abstrato ou não – e sabe, portanto, que o anel é achável apenas quando se vai pacientemente além das aparências. Bem, Nava não era um tergiversador – sua palavra era tensa, franca, objetiva; e ele talvez gostasse, em certos momentos, da sua própria angústia criadora, enraizada na melancolia diária intimamente agressiva. A sua voz interior era uma maçã no escuro, clariciana.

Conheci-o em 1983, depois da leitura atenta de Galo-das-trevas. O memorialista já tinha abraçado – quase totalmente – a vertigem de um abismo individual sem exotismo e indefinido, que o fazia irascível e nervoso, pois Nava, equilibrado e solícito, era um grande senhor para todos os amigos, e gostava de trocar personalidades. Numa conversa, disse-me: “Tenho muitos amigos. Nenhum deles se digna a me provar que Deus existe. O que escrevi é uma imensa busca de Deus. Os meus leitores, em geral, não veem dessa forma”. Havia nele uma angústia, uma melancolia, um desespero silencioso. Era ele um sôfrego que pedia socorro – e ninguém via isso. Desejava Deus de forma caótica, de qualquer jeito, talvez. Queria arrancar do peito o seu tempo extenso de não fé. No fundo, a dinâmica dos anos queria alquebrá-lo.

A sua expressão frente ao ser era grave. Ele queria fazer uma via crucis da palavra. Muitos o colocavam no alto do coração como um ícone das letras humaníssimas, mas sem o perdão – e realmente era assim: vide Cera das almas. Vezes e vezes, diante dele sentia-se uma distância insuportável. Era suscetível à verdade mais simples e menos pungente. Mas a angústia de Nava era visível – uma angústia ontológica, própria do ser, inalienável e milenar, aquela que faz parte dos lugares mais recônditos do ser. E quem a vive, trazendo-a do fundo do peito, sabe compreender que ela constitui uma chaga rubra de sol que queima.

Os antepassados de Nava vieram da Alemanha e das cidades de Milão, de Gênova, da Lombardia... Toda essa ascendência de homens e mulheres primava pelo equilíbrio e pela equanimidade. Desse modo, partindo dessas figuras e indo a Pedro Nava, escutamos certas vozes interiores que dizem, talvez por ele, que seria bom, muito bom, a vontade livre de matar a morte; nadificar mais ainda o nada; lavar os ossos da angústia; cortar as línguas de fogo do sofrimento; e esclarecer – ainda mais aos homens – a realidade difícil das criaturas jamais libérrimas. Aliás, Nava oscilava entre o ambicioso depor do ser contra a vida, a mais firme surpresa do sem sentido e do absurdo e as vergonhas faladas e afeitas ao sentimento do desespero. Muitos meses antes de sua morte, Nava tinha a vida como um corredor cheio de plantas carnívoras.

O artista valorizava as virtudes e a ética das virtudes sofisticadamente esmiuçadoras no bom senso, na proporção, no equilíbrio, dimensionando-as como forças catalisadoras de programas de vida e fraternidade solidária. Era excessivamente exigente com tudo, e quem tivesse as probas virtudes, proporcionadas, vivas, era merecedor seguro da própria vida individual e coletiva. É o caso, em particular, do avô, que, para ele, tinha a grandeza de ser reto, bom e inteligente. Isso dava elevação e semelhança ao que além se exprime, muito confia e nada desagrega. Assim, foi através dessas verdades que Nava olhou-se com liberdade ágil, para enxergar de forma superior o entorno das coisas feitas pela gratuidade e na gratuidade dita espiritual, sem qualquer interferência de um daimonion socrático.

Em 21 de agosto de 1983, Nava autografou um exemplar de Baú de ossos e me presenteou. Nesse dia, Nava estava sério, compenetrado, com atenção e curiosidade voltadas para o assunto Deus. De essencial, disse-me que ninguém de sã razão e juízo centrado no melhor senso do pensamento e da razão seria capaz de lidar com as razões inquietas que declinam diante dos absurdos da maldade humana, levando-nos ao mais radical agnosticismo. Isso fora dito com certa reserva, certa contenção, certo olhar para o alto e introspecção quase vazia, aparentemente.

Vinte anos depois da morte de Nava, a coincidência veio de Invasões bárbaras (vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro de 2004), de Denys Arcand, que, por meio do personagem Remy, une minha antiga conversa ao que seria uma ida ao passado, quando disse: “No século 16, espanhóis e portugueses conseguiram [...] fazer desaparecer 150 milhões de pessoas, às machadadas. A ponto de holandeses, ingleses e americanos [...] massacrarem mais 50 milhões. Um total de 200 milhões de mortos. O maior massacre [...] foi aqui, ao nosso redor”. É o deslimite. A estupefação. O sentimento inconsolável, o fechamento das possibilidades e o inútil sentido da morte mais surpreendentemente ordinária.

Nava é um istmo real da literatura de qualidade superior. Teve uma postura de entrega total, flaubertiana, diante da vida, da sua arte na vida, da sua responsabilidade na vida, consagrando-se às memórias autobiográficas como leitmotiv regenerador de quem ama e usa a etimologia da simplicidade ilimitada contra o infausto amor, e o vence pelas categorias de uma nova floração de graça, palavra e cruz – até que se descubra: a voz que sempre quis deixar de herança exclusiva aos seus leitores é a do coração no coração da mais difícil esperança. Isso se daria poeticamente, o desespero vencido pelo sujeito que o arranca do peito e o lança para fora de todas as latitudes do bem viver no ponto essencial da verdade de Pedro (genialmente) Nava.

. Marco Antônio Souza é crítico literário.