Drummond foi o poeta das pernas e do bonde – e de mais algumas coisas. Captou em versos a presença social do carro elétrico que durante décadas circulou em Belo Horizonte e em outras cidades brasileiras. Uma genealogia do fracasso urbanístico no Brasil deveria se debruçar sobre o momento em que os bondes foram substituídos por “modernos ônibus”, em que o lobby do petróleo e a ânsia modernizante atropelaram um sistema eficiente, estruturado, não poluente e bastante simpático.

O bonde de Belo Horizonte chegou a ir à Pampulha, circulando sobre grama, como hoje fazem em diversas cidades os modernos VLTs – Veículos Leves sobre Trilhos, que é a sigla moderna para o velho bonde. As cidades europeias preservaram seus bondes. No Brasil, nosso ímpeto ultramoderno é de substituição e “progresso”, e acabamos não percebendo que somos nós os anacrônicos. Depois de muita quebradeira e reconstrução de vias, Belo Horizonte chegou ao “novo” BRT, uma cópia não atualizada do sistema de Curitiba nos anos 1970 – que hoje não precisaria das plataformas elevadas, porque já existem ônibus de piso baixo. Tudo parece construção mas já é ruína.

Adoniran Barbosa é conhecido por cantar o trem que sai às 11 para Jaçanã, mas sua cidade já é outra: a moça que vê do coletivo seu namorado plantar grama no barranco da avenida; Iracema atropelada por que andou na contramão; o ronco do trator que demole a favela; o Viaduto Santa Efigênia. Na década de 1950, quando o sambista começava a gravar seus discos, os bondes agonizavam em São Paulo e o recém-implementado Plano de Avenidas, de Prestes Maia, sacramentava que dali em diante o transporte seria sobre pneus.

Nos sambas de Adoniran, a modernidade brasileira já desceu mais um degrau na segregação social e urbana: o dono do terreno mandou derrubar a maloca, o oficial de Justiça entregou a ordem de despejo. Seu olhar tragicômico para a dinâmica da cidade se diferencia bastante do olhar dos poetas modernos, principalmente porque Adoniran olha pelo lado de quem perdeu, conta a versão dos afogados. E pergunta, solidário: mas essa gente aí, como é que faz?

O mundo de Adoniran soava nostálgico quando Itamar Assumpção compôs, nos idos dos 80, os versos que melhor resumem o resultado de décadas de progresso rodoviarista em São Paulo:

“Sampa / não há saídas / só ruas, viadutos, avenidas”.

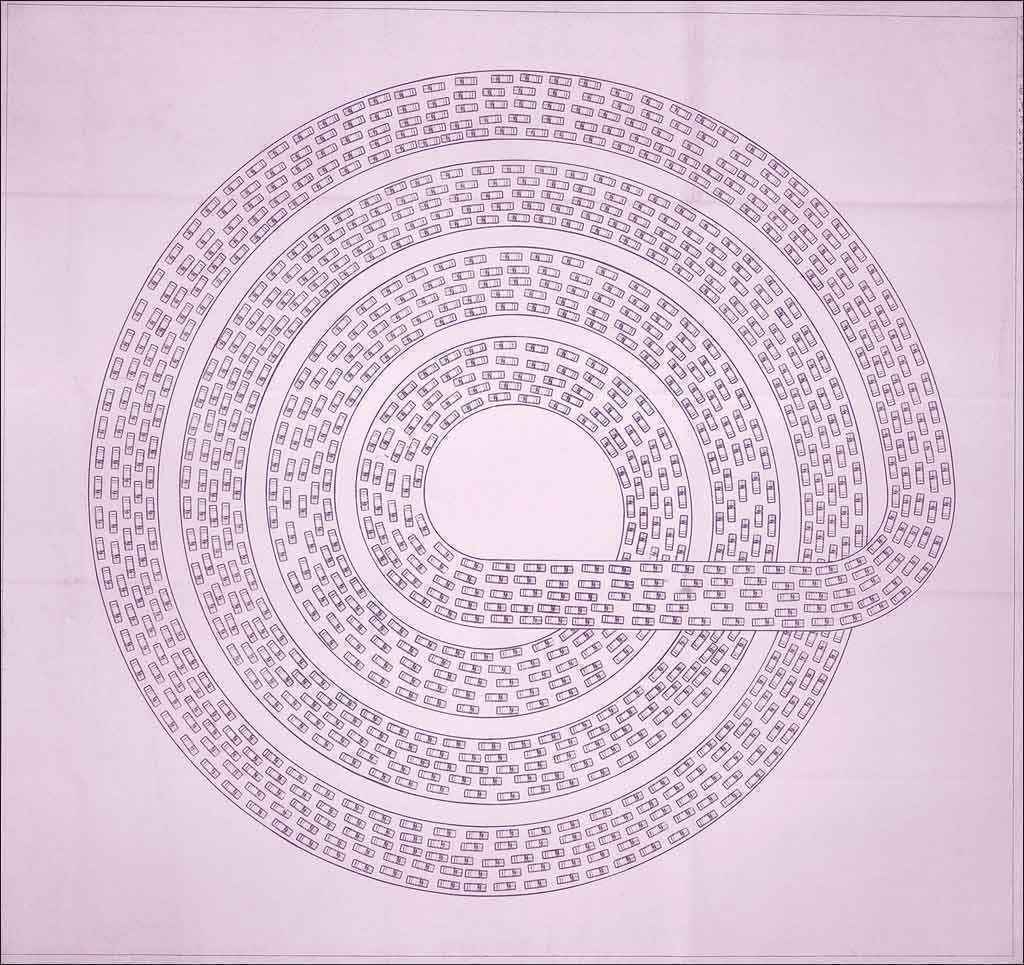

Lacônica, a canção diz tudo com muito pouco. O duplo sentido da palavra saída esvazia de sentido a construção e alargamento contínuo de ruas, viadutos e avenidas. O colapso dos carros chegou. A ampliação impensada da malha rodoviária urbana já revela sua falência. Na mesma época o artista argentino León Ferrari, recém-chegado a São Paulo, realiza a heliografia Autopista del sur, um desenho de uma estrada em espiral abarrotada de carros. Como uma cobra que come o próprio rabo, o grande engarrafamento não sai do lugar. O progresso motorizado gira em círculos.

Trinta anos depois de Itamar e León, a situação chegou ao limite do suportável, embora o pensamento político tenha avançado pouco. Obras recentes em Belo Horizonte como a Linha Verde, a duplicação da Avenida Antônio Carlos e o Boulevard Arrudas poderiam ter sido gestadas no desenvolvimentismo do biônico Paulo Maluf nos anos 70. E o novo plano de mobilidade da BHTrans prevê mais de R$ 1 bilhão para outras obras de construção, alargamento e manutenção de vias, enquanto pouco investe na melhoria do transporte público.

Viadutos colossais cortam bairros inteiros, arrasam vizinhanças, torram milhões em construção e manutenção, e logo que são inaugurados já abrigam engarrafamentos cada vez maiores. Não bastasse, na maior piada de mau gosto da história literária, a essas “obras de arte” foram dados os nomes dos escritores e poetas modernos, o que deve ter causado tremores de terra em notáveis cemitérios estado afora. Pior que ser difamado em biografia não autorizada é virar nome de viaduto.

Um viaduto é a melhor maneira de conectar dois engarrafamentos. Enrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá, não se cansa de repetir: “Nenhuma cidade no mundo melhorou o trânsito aumentando espaço para carros”. Hoje cidades como Paris, Seul e Nova York estão demolindo grandes estruturas rodoviaristas e devolvendo para os pedestres os espaços da cidade. Como aquela Iracema que “hoje vive lá no céu”, as políticas de mobilidade em Belo Horizonte estão andando na contramão.

Quem seria o poeta deste mundo caduco? Em nossas cidades doentes, muitos passam mais de um mês do ano no trânsito. Os acidentes crescem e a poluição do ar gerada pelos carros já mata mais do que o cigarro, a Aids ou a dengue. Os espaços públicos ficam relegados e destruídos, rios são cobertos pelo asfalto triste e cinza. Não é por acaso que o transporte foi a fagulha das manifestações de junho. Será preciso uma revolução na mobilidade’’.

Aparece então a canção da banda Graveola, hit de um tempo e de uma geração que quer se libertar das catracas e do desamor engarrafado: “Mobilidade pelo mundo/ Amabilidade/ Amabilidade pelo mundo/ mobilidade.”

É preciso superar a síndrome do Pateta, o personagem afável que fica raivoso e intolerante logo que entra em um carro, para que a mobilidade volte a ser um gesto afetivo, uma disponibilidade para a convivência e o encontro. Uma ideia cujo tempo chegou é a Tarifa Zero, a coletivização dos custos do transporte. Um sistema mais eficiente e justo, que aponta para uma cidade mais saudável, segura e com mais riqueza. Mas é também uma superação da ênfase operária do transporte, um convite ao deslocamento descompromissado, à liberdade de ir e vir, a uma cidade mais afetiva, em que o ócio extravasa o tédio televisivo e ganha as ruas. Assuntos para um próximo texto.