Se Auschwitz é, para Elie Wiesel, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1986, o ponto zero da história, ousaria dizer que o ponto zero da genuína maldade brasileira possa vir da cidade de Barbacena, Minas Gerais, ou, para ser exato, do hospital psiquiátrico, para onde poderiam estar indo – ficcional, contextual e rosianamente – a mãe e a filha de Soroco. As duas mulheres iriam conhecer – o texto deixa em aberto algumas possibilidades –, por decisão definitiva desse homem rosiano, o que representa uma espécie de manicômio dos últimos fins. Ele fora obrigado a tomar essa atitude, apesar de viúvo e de não ter outros parentes. Ficaria sozinho. Miseramente estava com um problema familiar grave. A partida de sua mãe e de sua filha para um sanatório poderia ser uma solução (quase) inequívoca para o fato, porque ambas conviviam com o mundo, as pessoas e as coisas ao redor como se estivessem num jardim trancado do alheamento. Diante da situação, Soroco firmou-se lúcido e equilibrado. Mas seria privado de um lar, que durante tantos anos mãe e filha lhe deram. O “trem dos doidos” à espera não era uma ilusão.

Soroco – homem comum que levava pela vida afora segredos da vida humana – postava-se livre diante de si próprio. A figura simplesmente prestava serviços ao cotidiano com resignação e respeito à boa vontade de um homem de ação. Agia e, por isso, cumpria a função de pai-e-filho com uma justificativa racional para o que acontecia, mas isento de tentações ou inquietações místicas. As crianças tinham medo de Soroco. A ponto de vê-lo como possibilidade de não vê-lo nunca mais – por incômodo de criança, que via até o impossível naquele “homenzarrão, brutalhudo de corpo, com a cara grande, uma barba, fiosa, encardida em amarelo, e uns pés, com alpercatas”. Será que todos os mundos talvez fossem iguais àquele no fim de uma esplanada, ao lado de um curral de bois? Não eram. Aliás, não se engane da condição trágica de Soroco. O homem da plenitude trágica; uma força natural é que ele era. E o limiar de sua ação seria (agora) estar simplesmente. Deduz-se que o ardor do silêncio naquele homem refletia um rosto marcado por tantas linhas tortas. Ele não reclamava com o Absoluto a sina de perdedor.

Pode-se observar que a tristeza, similarmente pura entre todas as tristezas, é única e exata. A cariada tristeza do conto é clara e também está por detrás do narrado, ou melhor, das respostas viáveis das entrelinhas. E quais seriam a função e a importância do trem na narrativa? Ele vem como divisor de forças atávicas – de um lado, avó e neta, que, depois de uma viagem de trem, podem chegar, sim, a um hospital chamado Colônia e, lá, hão de sentir a força do abismo (e também do “sono de uma agulha que penetra”, como está num verso de Drummond); e, de outro, o pai, que, diante do trem, já estará no mais firme e rangente sofrer. Isso representa os descaminhos de quem parte e de quem fica. O trem ali era o túmulo zero do mal que sustenta o mal; e está imóvel numa atmosfera insípida de silêncio. Assim, com rigor e vigor, o trem levará duas mulheres para um sanatório, que poderá ser um cemitério dos vivos.

O trem tinha janelinha de prisão. O caminho seria na direção de um hospital no fim de todas as coisas. O trem dos hospiciados, que ia se desviando das paisagens do bem (e do belo), sujeito que estava à grande desafeição de todo o mundo. O trem ia partir. O rumo seria o do “inferno” ou de uma realidade semelhante. Rosa quer o trem mudo como estamento da melancolia e do lamento. Assim, vê-se que a completa conformidade do trem com a tristeza mais profunda é um polo que se ajusta à miséria, à frustraçãoe ao fato nada sutil da realidade chã da vida. Noutras palavras, o trem é morbidez, foice-coice do sobressalto, engrenagem da indiferença, e vai para o lado oposto das bem-aventuranças.

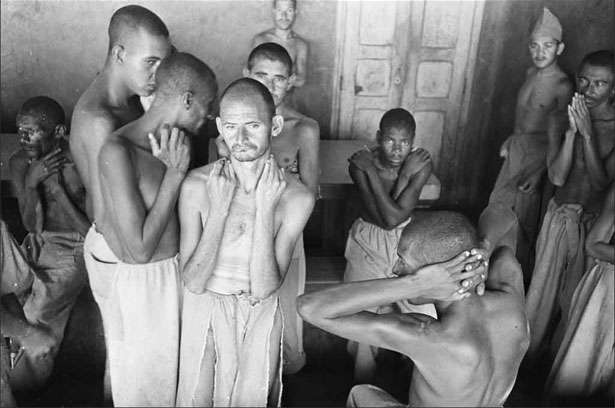

Para o Colônia, imensa instituição psiquiátrica, poderiam estar indo as personagens de Rosa. O texto dá visibilidade para isso. Lá, o horror era só terror. Um dos psiquiatras, que conhecia bem o Colônia, disse: “Os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes, a energia elétrica não era suficiente para aguentar a carga”. Nesse lugar, a morte era a dureza de cada dia. Afinal, 70% dos que chegavam a esse hospício eram pessoas razoavelmente sãs. E para começo de conversa ou desconversa, após 30 anos de funcionamento, começou um genocídio de 60 mil pessoas.

Rosto desfeito

Se em Auschwitz Maximiliano Kolbe, canonizado por João Paulo II (também um santo), viu colegas devorarem excrementos por motivo de fome extrema, no Colônia, internos comiam ratos e bebiam água de esgoto. A maioria daquela gente era internada à força. Não obstante, ai daqueles que sofriam de uma simples tristeza e dos que confiavam demais no gênero humano! Ora, sofriam os alcoólicos, as prostitutas, os epiléticos, as violadas... todos. Um fotógrafo de O Cruzeiro, revista muito popular nos anos 60, ao ver tudo aquilo, desabafou: “Era um assassinato em massa”. Ficamos de rosto desfeito.

O livro Holocausto brasileiro é um novelo que desfia a desgraça por dentro. É, todo ele, jornalismo e atividade essencialmente ligada à realidade sui generis da humana limitação de amar. A jornalista faz de seu tema amargo, anseio fecundo de vida e denúncia, sob efeito de uma tríplice perspectiva: ação, imagem e loucura. Por isso, Arbex escreve sobre a natureza mais primária do humano. Meticulosa, a autora dá nome real aos mais sofrentes que passaram pelo Colônia. O homem, para ela, freme em luz até o limite da história subterrânea de cada um de nós. Os fatos lidos, em Arbex, são eminentemente objetivos. A subjetividade fica por conta da compaixão pelos que sofrem. A jornalista tem um talento revelador ao lidar com os fatos, e nos faz lembrar dos parâmetros de total dessacralização da condição humana. Eis a sua maior divisa; e a sua “sociologia” das perdas, do azar de muitas pessoas e da necessidade de se ouvir as inspirações mais íntimas dos infelizes.

Agora, referimos às Primeiras estórias, publicadas por Rosa em 1962. Soroco lá está. Sua mãe e sua filha também estão e seriam as “transtornadas pobrezinhas”. A senhora senilizava-se. A moça vivia com rosto de “repouso estatelado”. Eram figuras de grandeza incomum em vidas pelo caminho despedaçadas. Podia-se pensar na jovem “enfeitada de disparates”. Sofriam de uma espécie de êxtase negativo e tortuoso, para ser mais claro. A velha estava de preto e talvez quisesse dar uns tapas na morte. A menina vestia-se de uma luz ausente. As duas, diante do fatum cheio de segredos, teriam a vida enfurnada no pior, como já vimos.

Quem pagaria toda a viagem para o hospício era o governo, disse o narrador. Alguns homens iriam cumprir a função serviçal de levar as duas para uma casa do sempre-nunca. Haveria de se comer na viagem. Nada faltaria – era o exato. Tudo ali confirmava certa volúpia (silenciosa) do imprevisível. Rapazinhos levavam as trouxas, as malas da viagem. A casa do delírio teria duas novas pacientes. As mansas criaturas, que não dariam trabalho algum. Íntegro, Soroco afundava-se na perda. “Estava calçado de botinas, e de paletó, com chapéu grande, botara sua roupa melhor, os maltrapos”. Seguia, pois, a si próprio – “reportado e atalhado, humildoso”. A ele eram dados todos os respeitos. Tinham-lhe dó.

Soroco não é igual ao igual: sua hora, a hora feita de tão exata perda, é coisa do mundo e dele – muito pregado no presente. Ele é uma escrita ou escritura pessoal de pouca palavra. Tinha, para o narrador, “excesso de espírito”. Era convincente. A saudade será o seu enigma. Diante do fato vivido, era ele um recém-nascido na emoção; e talvez por isso tivesse tanta riqueza miúda escondida dentro de si.

A cada instante lembra o magno escritor Pietro Citati, que disse: “A palavra.... não seria talvez a coisa perfeita?” É isto, sim, a palavra honesta do amor! Pois Soroco alteia a palavra como canto no final da história. Citati diz: “Os corações só se abrem completamente quando a presença não nos aprisiona e os olhos não se tocam, quando mãos frias e apaixonadas cobrem-se de sinais... Assim, tornamo-nos leves, e sobre nós brilha o olhar distante da lua”. Vinham de Soroco os sinais de um amor de compreensão difícil. Amor dilacerado, sim, que, paradoxalmente, provocava aquelas duas perdas. A vida era muito mais Soroco.

Apesar dessa massa de sofreres revelada, cabe-nos ir a Dante Alighieri e, com ele, dizer: “Perdoar é vencer a guerra”. Cristologicamente, a vitória é dos vencidos. Ouse saber! Quem é, quem poderia ter sido, e por quem os sinos hão de dobrar, senão por Soroco, sua mãe, sua filha? Personagens à espera de um porto da paz.

Marco Antônio Souza é crítico literário.