A recente divulgação, pelo Estado de Minas e Correio Braziliense, do Relatório Figueiredo, mostra que, nos labirintos da história do Brasil, ainda há muitos fatos a serem esclarecidos. Cristiano Paixão, professor da UnB, faz uma análise da relação entre história e memória. Ele acredita que a Comissão Nacional da Verdade poderá dar contribuição importante no sentido da reconciliação do país com seu passado.

A memória de um homem, dizia Jorge Luis Borges, "é um palimpsesto". É a imagem de um livro sobrescrito, reelaborado, ressignificado. Mas, adverte Borges, não devemos confiar na memória como um arquivo, uma síntese, um resumo de vivências, impressões, sensações. Pelo contrário. Para o escritor argentino, a memória "é uma desordem de possibilidades indefinidas".

Podemos utilizar a metáfora borgeana para compreender o plano da memória coletiva no Brasil. Num momento importante de nossa vida política, em que a Comissão Nacional da Verdade (CNV) completa um ano de trabalho, e com a efervescência e mobilização de comissões da verdade em estados, municípios, organismos da sociedade civil (OAB, sindicatos) e universidades (UnB, UFPR, entre outras), torna-se urgente refletir e debater acerca do passado de violações a direitos humanos no Brasil.

Assim que se iniciaram as atividades da CNV, uma conclusão se impôs: a história das práticas autoritárias no Brasil é muito mais complexa e abrangente do que a maioria das pessoas imagina. Para além dos inúmeros crimes cometidos pelo regime militar de 1964-1985, há uma história de violência e arbítrio que se iniciou bem antes do golpe de abril de 1964. Não foi por acaso, ou mediante uma escolha aleatória, que a Constituição da República de 1988 estipulou, no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o lapso de tempo contido entre 16 de setembro de 1946 e a data da promulgação da atual Carta (5 de outubro de 1988) como período de reparação às vítimas de atos de exceção. A Lei 12.528/2011, em seu art. 1º, adotou o mesmo critério para demarcar o período de atuação da CNV.

A simples presença dessa norma no texto constitucional – e sua utilização na lei que criou a CNV – mostra a existência de uma espécie de "passivo" histórico. E nos revela que vários atos de arbítrio cometidos ao longo do século 20 no Brasil permanecem na obscuridade: sem responsabilização dos agentes públicos ou privados que cometeram as violações e sem reparação adequada pelo Estado brasileiro.

Como se não bastasse, há ainda uma terceira omissão: a da memória. Estamos em 2013. Se os atos de exceção tiveram início em 1946, muitas vítimas e familiares estão mortos. Isso significa afirmar que gerações de brasileiros que foram atingidos por esses atos viveram e morreram sem a reparação devida. E, de certo modo, continuam morrendo, na medida em que suas trajetórias, suas histórias de vida, permanecem, para a esfera pública, no mais profundo esquecimento.

E de que episódios estamos falando? O que teria ocorrido a partir de 1946, a ponto de levar o Constituinte de 1987/1988 a estipular uma reparação a partir dessa data? Se o Brasil vivia, entre 1946 e 1964, um regime democrático, como podem ter sido praticadas violações aos direitos humanos pelo próprio Estado?

A resposta a essas questões começa com um reconhecimento necessário: o Brasil tem um histórico de práticas autoritárias desde seus primórdios como nação independente. A modernização tardia e seletiva vivida sob o signo da República Velha, a persistência de exclusões e arbitrariedades durante o período Vargas, especialmente o Estado Novo, afetaram de maneira recorrente os setores menos favorecidos da sociedade brasileira. Quando, em 1946, se iniciou o interregno democrático, muitas dessas práticas continuaram a ser toleradas, exatamente porque tinham raízes históricas profundas.

Em 1959, a construção de Brasília estava em ritmo acelerado. Dezenas de milhares de operários, vindos de várias partes do país, cumpriam jornadas elastecidas para concluir a construção da nova capital. As condições de trabalho eram, em sua maior parte, precárias. No carnaval de 1959, surge um desentendimento no refeitório do acampamento da construtora Pacheco Fernandes. Após um enfrentamento físico entre um operário e o responsável pela cozinha, foi chamada a Guarda Especial de Brasília (GEB). A partir desse ponto, as versões divergem muito. Na leitura oficial, tratou-se de um incidente isolado, no qual teria morrido um trabalhador em confronto com as forças de segurança. Na versão conservada por muitos operários que participaram da construção de Brasília, o que houve foi um verdadeiro massacre, no qual teriam sido mortos, a tiros, dezenas de trabalhadores. Na Vila Planalto, um dos primeiros agrupamentos urbanos de Brasília, foi erguida, por ocasião dos 50 anos do episódio, uma lápide em homenagem aos mortos.

Ipatinga, Minas Gerais, 1963. A cidade, que naquele tempo era um distrito de Coronel Fabriciano, viveu uma rápida expansão com a instalação da Usiminas. Muitos conflitos ocorreram entre os trabalhadores e a direção da empresa, que era uma estatal (compartilhada pela União e pelo Estado de Minas, com capital privado japonês). Em 7 de outubro de 1963, durante um protesto, a Polícia Militar de Minas Gerais dispara deliberadamente contra um grupo de operários. Algumas pessoas que estavam passando ao largo, ou que tiveram que descer de coletivos, foram também alvejadas.

Foi oficialmente reconhecida a morte de oito pessoas, entre as quais uma criança de 3 anos. Muitos relatos sustentam um número expressivamente maior, que passaria de 30 mortos. Houve também muitos feridos. Esse foi o chamado Massacre de Ipatinga, que, muito timidamente, começa a despertar o interesse da universidade e da imprensa.

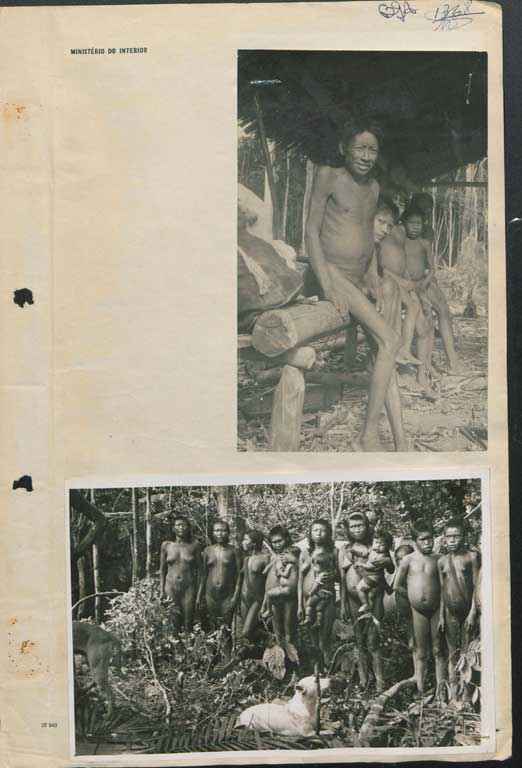

Em abril, o Estado de Minas e o Correio Braziliense noticiaram a descoberta, nos arquivos do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, do Relatório Figueiredo, um extenso documento redigido pelo procurador Jader de Figueiredo Correia a pedido do Ministério do Interior, com o objetivo de denunciar crimes contra indígenas em todo o Brasil. Os fatos descritos no relatório são estarrecedores: revelam as mais abjetas violações a direitos humanos cometidas contra populações inteiras. Tortura, extermínio, assassinatos coletivos, ocultação de cadáveres. Proprietários rurais, empresários e servidores do extinto Serviço de Proteção ao Índio (SPI) foram responsáveis pelos abusos, fartamente documentados e descritos com precisão. O relatório, produzido entre 1967 e 1968, era tido como perdido. Sua descoberta recente deve-se à iniciativa de Marcelo Zelic, do Armazém Memória.

Para uma compreensão adequada desses eventos – e da persistente nuvem de esquecimento que se projeta sobre eles –, é fundamental procurar algumas conexões entre eles. Na verdade, existem várias características comuns. A primeira delas é a quase inexistência de registros históricos dessas violações. Nos massacres de Brasília e Ipatinga, há séria dúvida sobre o número de vítimas, tanto de mortos como feridos. No caso do Relatório Figueiredo, ainda que tenha chegado até nós um documento tão precioso (fruto, ao que tudo indica, do zelo e persistência do seu subscritor), o fato é que ele relata situações inteiramente inéditas até agora. Populações inteiras foram afetadas – ou mesmo eliminadas – sem que a opinião pública fosse informada.

O segundo ponto de contato entre os episódios é a impunidade. Mesmo com a prática de crimes graves, todos tipificados e puníveis ao tempo de sua consumação, não houve condenação efetiva em nenhum caso. Inquéritos foram mal instruídos ou simplesmente desapareceram. Testemunhas importantes não foram ouvidas. Perícias deixaram de ser determinadas. E assim foi perdida a oportunidade de tratar essas violações a direitos humanos por meio das formas institucionalizadas do Estado de direito.

Um terceiro aspecto que merece ser destacado: em todos os episódios, houve uma espécie de colaboração, um consórcio, ou, como se diz hoje, uma "parceria público-privada". Os massacres de trabalhadores ocorreram nas dependências de empresas que operavam no mercado, portanto eram pessoas jurídicas de direito privado (mesmo a Usiminas, que era estatal, tinha capital de empresas japonesas em sua composição acionária). Mas os atos repressivos foram cometidos por agentes públicos – policiais militares de Minas Gerais e uma espécie de "polícia da Novacap", subordinada às autoridades responsáveis pela construção de Brasília. No caso dos indígenas, havia uma estreita associação entre os servidores do SPI, líderes políticos locais e proprietários rurais. Quando a CNV começa a investigar a relação entre o empresariado e os órgãos da repressão no regime militar (de que é exemplo a Oban), talvez seja interessante perceber que essas relações também têm uma história.

E o elemento comum decisivo: a ausência de uma discussão pública e de uma autocrítica do Estado brasileiro acerca dessas violações a direitos humanos. As vítimas – e seus familiares – permanecem na obscuridade, na história e no direito. No plano individual, pouquíssimas reparações foram concedidas, até mesmo pela dificuldade em obter dados sobre os eventos. No plano coletivo, de construção de uma cidadania comum, quase nada se fez. O ensino de história não contempla esses episódios. As forças policiais e de segurança continuam a torturar e tolerar violações a direitos humanos.

E, em meio a tudo isso, o Brasil permanece descrito como um país cordial, pacífico, conciliatório. Os relatos aqui invocados sugerem um contexto diferente. Eles indicam um país com profundas contradições, grande nível de exclusão e história de arbitrariedades cometidas contra os próprios cidadãos. A Constituição de 1988 nos deu uma oportunidade de modificar esse estado de coisas. Além de instituir um Estado democrático de direito (para o futuro), a Constituição estabeleceu um programa de reparação (voltado ao passado) a partir de 1946. A Comissão Nacional da Verdade é um importante fruto dessa decisão. Não é possível saber se teremos outras oportunidades. Para as vítimas de Brasília, Ipatinga, para os indígenas, para vários outros setores e indivíduos atingidos por atos de exceção, o tempo é agora.

Borges dizia que a memória é um palimpsesto. Até os dias de hoje, os eventos aqui tratados estavam obscurecidos por escritas posteriores – arbitrárias e oficiais. Mas a memória pode surpreender. Num instante, acrescenta Borges, ela "pode exumar qualquer impressão, por mais momentânea que tenha sido, se lhe derem o suficiente estímulo". E uma nova escritura – com a memória e a verdade – poderá aparecer.

Cristiano Paixão é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), procurador regional do Trabalho (Brasília) e conselheiro da Comissão de Anistia, do Ministério da Justiça