A música brasileira continua gerando bons estudos, reportagens e biografias, como mostram lançamentos recentes. O curioso é que, como já observaram os marxistas Leandro Konder e Carlos Nelson Coutinho há algumas décadas, a música popular no Brasil ocupa lugar cultural que, em outros países, é cativo da literatura. Ela seria nossa forma mais espontânea e rica de expressão e reflexão sobre a situação social do país. Sem se aprofundar na tese, o que chama a atenção é que, nascida no contexto da cultura popular, a música passa a ocupar o cenário acadêmico e jornalístico, ganhando com isso, a cada ano, uma bibliografia mais volumosa e expressiva.

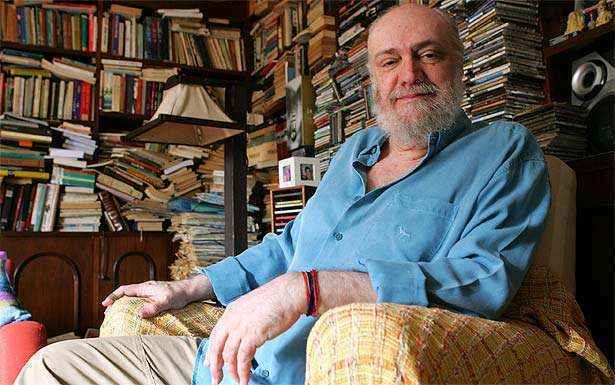

Aldir Blanc – Resposta ao tempo – Vida e letras, de Luiz Fernando Vianna, é livro que andava fazendo falta, pela estatura e reserva do biografado, que nunca foi de aparecer muito e cultiva uma sábia discrição suburbana. O poeta, cronista e compositor Aldir Blanc, autor de mais de 600 canções e parceiro de nomes como João Bosco, Guinga, Maurício Tapajós, Cristóvão Bastos e Moacyr Luz, entre outros, ganha um perfil jornalístico consistente, escrito com paixão, mas sem puxa-saquismo, recheado de casos saborosos e informações de primeira mão. O autor entrevistou longamente seu perfilado, recuperando, desde a infância, o arco de realizações do artista, chegando aos nossos dias. É um retrato humano que é também a crônica do Rio além da Zona Sul, da época dos festivais, da ditadura militar, da emergência da indústria cultural, da consolidação do que chamamos hoje de música popular brasileira ou MPB.

Não faltam ao livro histórias de dor, dramas familiares, perdas e reveses. Mas também não fica de fora a verve de Aldir, seu jeito de levar a vida, seu humor nem sempre suave, sua sabedoria que não economiza uns cacetes quando necessário. Luiz Fernando Vianna, no entanto, atende ao interesse dos admiradores do poeta e concentra a maior parte de seu perfil na escolha de Aldir pela canção como forma de expressão de sua visão de mundo. Ele conta como Aldir resolveu apostar na música, como escreveu as primeiras canções, recorda a participação no movimento dos artistas universitários, o empurrão dado por Elis Regina e a militância entusiasmada nas hostes da boemia.

Aldir foi sempre um homem atormentado, até mesmo pelas circunstâncias familiares. Largou a psiquiatria em 1974, depois de militar no movimento em favor da humanização do atendimento (antipsiquiatria), por se sentir despreparado; com a morte das filhas gêmeas, logo depois do nascimento, abdica de vez da medicina (“Aí é o seguinte: se eu não salvo minhas filhas, não salvo ninguém. Tô fora, não é isso que eu quero fazer”); perdeu muitos amigos ainda jovens (“Meu caderno de telefones é um cemitério: uma cruz atrás da outra”). A bebida ajudou a segurar a onda, mas cobrou seu preço.

Incompatibilidade de gênios

Mas sua vida foi, sobretudo, de encontro com os parceiros, entre eles o mais contumaz e siamês, o mineiro João Bosco. A ligação com João Bosco é uma história quase fantástica, fruto da observação de um amigo, Pedro Lourenço Gomes, que viu no estudante de engenharia que tocava num bar em Ouro Preto o melodista ideal para as letras do estudante de medicina carioca. Em caravana, numa Kombi, Aldir e amigos foram a Minas conhecer João Bosco. O resto é história, recheada de clássicos como Agnus sei, Rancho da goiabada, Mestre sala dos mares, Dois pra lá dois pra cá, Nação, O bêbado e a equilibrista, Tiro de misericórdia, De frente pro crime e um longuíssimo etc. Aldir se tornaria ainda amigo íntimo do pai de João Bosco, com quem passava tardes em Ponte Nova chupando laranjas e bebendo cerveja e a quem tornou personagem de canção. Mas, com o parceiro, o que começou bem, como uma paixão, um dia se foi, como todas as paixões.

O capítulo sobre o fim da parceria, com suas muitas teorias e fofocas, é também ilustrativo do estilo dos amigos, hoje novamente reunidos. É melhor ler sobre o divórcio artístico do que tomar partido numa separação da qual os dois lados têm suas análises, coincidindo, no entanto, que foi mais natural, por exaustão, que traumática, por desavenças.

Para quem imagina inimizades perpassadas por ódios e invejas, o que se escuta dos dois artistas é uma discordância estética quase etérea. João Bosco se aprofundava em suas pesquisas rítmicas e, com isso, as palavras passavam a ter uma função quase onomatopaica, percussiva, tirando assim uma camada de sentido das letras. Aldir, ao que parece, se sentiu desprestigiado, mesmo que em sua obra não seja incomum utilizar as palavras pela força da sonoridade. Se houve um lado bom nesse fim de caso foi a abertura dos dois artistas a novas parcerias. No caso de Aldir, sobretudo com Guinga e Moacyr Luz, as mais produtivas entre dezenas de outras. Para ficar apenas em clássicos, é só lembrar do disco Catavento e girassol, de Leila Pinheiro, de 1996, dedicado integralmente ao repertório de Aldir e Guinga.

O livro sobre o poeta não ficaria completo sem uma antologia de letras de Aldir Blanc. Com a colaboração da filha do compositor, Patrícia Ferreira, Luiz Fernando Vianna reúne cerca de 450 letras de canções. Um livro dentro do livro, mostra não apenas a inteligência poética de Aldir, capaz de variar do registro da crônica malandra para o lirismo amoroso sem vergonha, como sua sabedoria lexical (ninguém escolhe palavras exatas e inusuais como ele na MPB, poucos criaram metáforas tão sublimes e populares) e senso rítmico que faz balançar prazerosamente a leitura.

Música em viva voz

O livro Uma noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil, é uma espécie de continuação do documentário de mesmo nome, lançado em 2010 e que teve o respeitável público de 80 mil espectadores na salas de cinema (foi depois lançado em DVD e exibido na TV paga). Foi, como informam os autores no prefácio, o mais assistido documentário brasileiro desde Vinicius, de 2005, também um filme sobre a música popular. A sensação de quem assistiu ao documentário é que havia muito mais material para ser conhecido. O que é verdade. Por isso, depois dos inevitáveis e dolorosos cortes para a versão final do filme, restou na mão dos cineastas material suficiente para fazer o livro, que traz a íntegra dos depoimentos de 16 participantes do documentário.

A transcrição das entrevistas contempla artistas, organizadores, jurados e especialistas em festivais. Assim como no filme, as perguntas se voltam para a tentativa de reconstituir a sensação do que era “estar lá”, em 1967, durante o Festival da Record, no Teatro Paramount, em São Paulo, vivendo as disputas que antecediam as apresentações, atravessavam o palco com seus vivas e vaias, e continuavam na vida do país em debates intermináveis e calorosos. Os festivais, de 1965 a 1972, fizeram o Brasil discutir música como quem debate os rumos da nação. Da estética à política era um pulo. Escolher entre a vanguarda e os temas sociais era mais que uma opção de gosto. Neste clima – e com a televisão como ponta de lança, afinal o mercado musical era o mais rico da indústria cultural – os festivais se tornaram o local de reverberação da efervescência artística e ideológica da juventude brasileira, sob o tacão cada vez mais explícito da ditadura militar, que ganhou seu reforço máximo em dezembro de 1968, com a edição do AI-5.

As entrevistas reunidas no livro permitem acompanhar esse processo pela fala dos próprios atores, distanciados no tempo, mas marcados pelo que viveram, o que dá ao mesmo tempo um resultado de balanço e recuperação da memória afetiva. Entre as entrevistas estão a de nomes ligados à organização do evento, como Paulinho Machado de Carvalho, Zuza Homem de Mello (que foi consultor do filme e é autor do clássico A era dos festivais, uma parábola) e os jurados Ferreira Gullar e Júlio Medaglia, que dão a dimensão da qualidade dos eventos em termos poéticos e musicais. No Festival da Record de 1967 disputavam o primeiro lugar canções como Ponteio (Edu Lobo e Capinan), Domingo no parque (Gilberto Gil), Roda viva (Chico Buarque), Alegria, alegria (Caetano Veloso), Eu e a Brisa (Johnny Alf) e O cantador (Dori Caymmi e Nelson Motta), um pouco de tudo que veio a ser carimbado com o rótulo de música de festival.

RIVALIDADE INVENTADA

Dos artistas entrevistados no documentário (Jair Rodrigues, Chico Buarque, MPB4, Nana Caymmi, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Sérgio Ricardo, Edu Lobo, Marília Medalha e Capinan, entre outros) aqueles cujas entrevistas ganham mais em sua versão integral são Chico Buarque e Caetano Veloso, talvez pelo fato de representarem uma dicotomia (como todas, inventada para proveito dos que gostam de polêmica). Chico relembra sua participação em outros festivais, fala sobre o tropicalismo (diz que Domingo no parque era sua canção preferida no festival), sobre a vaia para Sabiá (parceria com Tom Jobim), sobre o sentimento de solidão que o afligiu aos 23 anos ao ser considerado alienado. Diz que não se interessa pelo passado (“Juro que não fico pensando muito nessas histórias velhas”) e completa, com humor: “É dura a vida de mocinho. É muito dura”.

Caetano Veloso faz um balanço do momento cultural de 67, do papel da televisão, da entrada do rock em cena, da incorporação do consumo cultural, das ideias do tropicalismo, sobre as quais, confessa, sentia grande orgulho intelectual. Ao fim de seu depoimento, ao lembrar daquele tempo, diferentemente do humor de Chico, parece tomado por certa melancolia: “Tenho saudade do meu apartamento de São Paulo, porque foi a minha primeira casa”. Mas logo recupera a ânsia grande se reinventar e, depois de constatar que o rock é hoje terreno nobre da música, provoca ao descrever sua atual fase: “Entro no terreno nobre para profaná-lo alegremente com a minha mera presença de velho”.